Почему ядерная война всё же неизбежна? Угроза ядерной войны – глобальная проблема. Что будет если начнется ядерная война? Сценарий и последствия катастрофы

В последние несколько месяцев информационные агентства массово говорят о возможности разрастания военных конфликтов в глобальные с применением ядерного оружия. Наибольшие опасения которую неделю вызывают непрекращающаяся агрессивно-ядерная риторика Северной Кореи, подкрепленная проводимыми ядерными испытаниями и ракетными пусками.

На страница «Военно-промышленного курьера» появился очень интересный материал за авторством Константина Сивков а , члена-корреспондента РАРАН, доктора военных наук. В статье автор рассматривает возможности и последствия ядерного конфликта. Ресурс приводит выдержки из него.

Для России варианты ядерного конфликта могут быть плохими и наихудшими, для США все сценарии фатальны. В любом случае в лидеры выйдут другие страны. Глобальной и американской элитам пора бы задуматься, стоит ли освобождать свое место под солнцем для чужих.

Британский министр обороны заявил, что страна может пойти на применение СЯО (другого в распоряжении Лондона нет) «в экстренных случаях», даже если не будет угрозы собственно территории государства. Столь размытая формулировка позволяет нажать «красную кнопку» в любой кризисной ситуации. Президент США пообещал применить атомное оружие против КНДР в случае продолжения этой страной своей ядерной программы.

Фактически лидеры ведущих стран Запада констатировали переход к качественно новому этапу экспансии: потерпев неудачу в попытках восстановить гегемонию с использованием «грубой» (применение американской армии Клинтоном и Бушем вопреки всем нормам международного права) и «мягкой» сил («арабская весна» Обамы и последующие события в регионе БСВ), они объявляют о решимости переделить мир в свою пользу. И готовы выложить последний козырь.

Экс-президент США Обама обеспечил модернизацию американского ядерного щита для успешного контрсилового («обезоруживающего») и «обезглавливающего» удара по России и Китаю. Это стало достижимым после обновления американских ядерных блоков для БРПЛ «Трайдент». Их возможности точечного поражения особо защищенных объектов качественно повысились. Это делает реальным превентивное уничтожение основной части российского ядерного потенциала.

Суть модернизации в оснащении боевых блоков W76-1/Mk4 баллистических ракет морского базирования «Трайдент» II D5 новыми взрывателями МС4700 – блоками индивидуального наведения, имеющими тротиловый эквивалент около 100 килотонн. Одна боевая часть ракеты может снаряжаться десятью такими блоками. МС4700 позволяет компенсировать перелет относительно цели путем более раннего подрыва над точкой удара. Оценка величины промаха ведется на высоте 60-80 км на основе сопоставления реального положения боеголовки и ее траектории с назначенным местом. На основе этого вносятся коррективы. По расчетам американских специалистов, это позволит повысить вероятность поражения российских шахтных ПУ до 0,86-0,99, из чего делается вывод: США получили возможность уничтожить все российские шахтные установки с расходом 272 таких блоков из имеющихся в наличии 506. При этом остаются еще 384 блока по 455 килотонн, в дальнейшем они могут использоваться для поражения заглубленных в скалы стратегических объектов или разрушения российских городов. Отмечая имеющиеся у нас проблемы с системой ПРН (противоракетного наблюдения), не обеспечивающей после распада СССР необходимую глубину и надежность контроля ракетных пусков на всех стратегически опасных направлениях, американцы констатируют, что сложилась ситуация, позволяющая США превентивным ядерным ударом уничтожить подавляющую часть потенциала СЯС РФ.

Следует учесть и принятые на вооружение тактической авиации США и НАТО ядерные бомбы B61-12, обладающие высокой точностью поражения. По оценкам специалистов, вероятное отклонение от точки прицеливания не должно превышать показателей, характерных для систем обычного ВТО. Оборудованием для применения этих бомб дополнительно оснащены истребители F-16 и Tornado ВВС пяти натовских стран: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции. Такое же устанавливается на все поступающие на вооружение истребители F-35.

Для ударов по площадям точность не нужна, значит, и тактическая авиация готовится участвовать в контрсиловом и «обезглавливающем» ударе. А с прибалтийских и норвежских аэродромов фронтовая авиация НАТО способна достать высокозащищенные объекты российских СЯС на значительной площади европейской части страны, в том числе и базы наших подлодок с МБР.

Следует учесть, что под видом ПРО у границ РФ размещаются УВП Mk-41, которые позволяют использовать КР «Томагавк» в ядерном оснащении. С дальностью полета более 3000 км ракеты могут с высокой точностью поражать высокозащищенные цели на всей европейской России. Но дело не только в этих УВП. Общая емкость морских носителей «Томагавков» с ЯБ в ВМС США превысила несколько тысяч. Так что нанести ядерные удары высокой точности, образно говоря, от Калининграда до Владивостока американцы смогут. И надо помнить, что в радиолокационном поле системы ПВО РФ на малых и предельно малых высотах имеются бреши, особенно на северном стратегическом направлении (спасибо «реформаторам» 90-х и 2000-х). 15-ю самолетами ДРЛОиУ А-50 их не прикрыть.

RQ-4 Global Hawk. Дальний разведывательный БПЛАВсего лишь «ядерная осень»

Сегодня США располагают 1367 боеголовками на стратегических носителях. А общий ядерный арсенал страны оценивается примерно в 5000 боеголовок. Даже полное его применение не приведет к «ядерной» зиме. Это признают и иностранные специалисты. В своих оценках они указывают, что поражение территории России 1200-1400 ядерными блоками вызовет лишь локальное понижение средней температуры на 1-2 градуса. То есть признается достижение победы в войне, а значит, и допустимость ее развязывания и ведения в условиях, когда иные виды оружия не дали результата.

Как тут не вспомнить «миротворцев», добивавшихся глубоких сокращений ядерных потенциалов РФ и США. Именно они создали возможность для начала ядерной войны, с их подачи она обрела политический и военно-стратегический смысл. Ранее, когда потенциалы сторон по суммарной мощности ЯБЧ превышали нынешние в 20-30 раз, устраивать Армагеддон не имело смысла. Сегодня же атомный удар по мирным городам может стать реальностью. Иначе, как преступлением против человечества, деятельность «миротворцев» назвать нельзя. По глупости или злому умыслу они это делали, значения не имеет.

Надо помнить и о наличии у Соединенных Штатов огромного арсенала ВТО стратегической дальности в обычном оснащении. КРМБ на вооружении ВМС США, имея дальность стрельбы до 1600 км (по другим данным до 2400 км), обеспечивают поражение цели БЧ 340-450 кг при КВО 5-10 метров. Эти ракеты американцы могут применять со всех современных кораблей и субмарин. Носители КР способны выпустить в одном ударе до 4200 ракет. Этого, по оценкам американских военных специалистов, достаточно, чтобы за 6 часов лишить способности сопротивляться крупное государство, нанеся ему неприемлемые потери в экономике. Если же речь идет о поражении российского ядерного потенциала, такой удар, надо полагать, способен почти полностью уничтожить наземную компоненту российской системы противоракетного наблюдения (ПРН), снести значительную часть сетей связи СЯС, особенно обеспечивающих доведение сигналов боевого управления на РПКСН, разрушить три авиабазы стратегической авиации с уничтожением большей части самолетов.

Замах «Томагавками»

Констатируем: решившись на контрсиловой превентивный удар с применением ВТО большой дальности, упомянутых 272 боеголовок 100-килотонного калибра с ракетных ПЛ, 200-300 ЯБЧ с самолетов стратегической и тактической авиации, а также ядерными КР «Томагавк» с морских носителей, США сегодня вполне могут рассчитывать на успех.

Вероятный сценарий:

1. В угрожаемый период натовцы будут контролировать акватории вероятного патрулирования РПКСН РФ группировками противолодочных сил с единственной целью – уничтожить наших стратегов в момент начала боевых действий. Одновременно там же появятся надводные корабли ВМС США с ракетами ПРО, если предполагается, что война начнется именно с нанесения массированных ударов по ядерным силам России.

2. После непродолжительных боев с применением обычных вооружений по российским шахтным ПУ, РПКСН в базах, узлам связи с МСЯС, аэродромам стратегической авиации, арсеналам ЯО, РЛС загоризонтного наблюдения системы ПРН, повседневным (незащищенным) КП и ПУ, включенным в систему управления СЯС РФ, будет нанесен удар 2000-2500 КР «Томагавк» в неядерном оснащении. Обстрел может длиться от 2-3 до 5-6 часов.

3. После попытки переговоров о капитуляции по России будет нанесен массированный ядерный «обезоруживающий» и «обезглавливающий» удар 150-200 блоками W76-1/Mk4 БРПЛ «Трайдент» II D5 и до 100 ядерных КР «Томагавк», которые должны будут уничтожить оставшийся стратегический потенциал РФ и систему управления им. Одновременно или с некоторой задержкой массированной атаке подвергнутся основные группировки ВС РФ, промышленные и административно-политические центры – для окончательного уничтожения нашей страны как геополитического субъекта. Всего на этот первый удар может быть израсходовано до 80% американского ядерного потенциала. Его общая продолжительность составит до двух часов.

4. После выявления результатов будут наноситься сосредоточенные, групповые и одиночные ядерные удары по сохранившим боеспособность элементам СЯС и СОН ВС РФ с одновременным уничтожением уцелевших РПКСН противолодочными силами.

Естественный вопрос: способны ли наши СЯС обеспечить ядерное сдерживание и не допустить неприемлемых потерь? Ведущие российские военные эксперты и Минобороны отвечают: да. Разберемся.

Что в ядерных закромах

Россия располагает примерно 1800 ядерными боеголовками на 508 стратегических носителях, а также 2000 единиц тактического ЯО. РВСН на начало 2017 года имели около 300 ПУ МБР, в том числе 46 тяжелых Р-36М2 «Воевода», около 30 МБР УР-100Н УТТХ, 72 ПГРК РТ-2ПМ «Тополь», 60 РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования), 78 ПГРК РС-24 «Ярс» и еще 18 таких ракет шахтного базирования. Всего на МБР РВСН может располагаться до 1000 боевых блоков, из которых до 400 относятся к среднему классу (500-750 кт), остальные – к малому (в пределах 100-150 кт). ВМФ РФ располагает 10 боеспособными РПКСН. В их числе 5 – пр. 667БРДМ с БРПЛ Р-29РМУ2«Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер» (80 ПУ), 2 – проекта 667БДР с БРПЛ Р-29Р (32 ПУ), 3 – проекта 955 с БРПЛ Р-30 «Булава» (48 ПУ). Всего на подводных стратегах может размещаться до 700 ядерных боевых блоков преимущественно малого калибра – до 100 кт.

Стратегическая авиация России располагает 32 боеспособными бомбардировщиками Ту-95МС (каждый может нести 6 ядерных КР Х-555) и 14 Ту-160 (12 Х-555). В тактическом арсенале – до 500 ЗУР с ЯБЧ, до 500 КР и УР класса «воздух-поверхность» (по преимуществу относительно старые ракеты ДА с дальностью стрельбы в пределах 300-400 км) и около 500 ядерных боеголовок ВМФ, в том числе для ПКР БД в ядерном оснащении и КРМБ «Гранат». Остальное – боеголовки тактических ракет РВиА СВ, а также ядерных бомб.

ПУ МБР РВСН расположены в 11 позиционных районах трех ракетных армий, РПКСН располагают 5-ю ВМБ СФ и ТОФ, а стратегическая авиация базируется на трех аэродромах. Всего – 19 районов и объектов базирования наших СЯС. Немного, и с началом боевых действий они станут первоочередными объектами удара. Однако в момент начала угрожаемого периода ПГРК РВСН и большая часть РПКСН будут рассредоточены в районы боевого предназначения. Сложнее со стратегической авиацией – для нее нужны аэродромы первого класса с большой ВПП и необходимой инфраструктурой. Таких в России мало, все они окажутся целями первых ударов.

РПКСН «Дмитрий Донской» проекта 941 ВМФ России в Балтийском море (с) Министерство обороны Дании

РПКСН «Дмитрий Донской» проекта 941 ВМФ России в Балтийском море (с) Министерство обороны Дании

Сеть КП, откуда можно вести управление СЯС, достаточно развита, имеет хорошую фортификационную и конструктивную защиту. Кроме того есть система «Периметр», которая позволяет нанести ответный ядерный удар по агрессору даже при полном уничтожении управления СЯС. Так что в этом отношении у нас, можно считать, все в порядке – спасибо СССР. Но есть проблемы с доведением информации до РПКСН в районах боевого предназначения. Узлов связи всего несколько, и они весьма уязвимы даже для обычного оружия, особенно их антенные поля. И систему ПРН нельзя признать обладающей хорошей боевой устойчивостью – РЛС загоризонтного наблюдения весьма уязвимы даже для неядерного ВТО.

Не стоит думать, что эти проблемы только у России. У США ситуация даже хуже – у них нет системы «Периметр».

Ваше слово, товарищ «Периметр»

Нанесение ракетного удара соединением боевых кораблей ВМФ России

Нанесение ракетного удара соединением боевых кораблей ВМФ России

Насколько реализуемы возможности имеющихся арсеналов? Рассмотрим варианты развития ситуации.

Первый – наиболее благоприятный для нас: после выявления подготовки США к атомному нападению на Россию нанесение упреждающего ядерного удара по Соединенным Штатам и их союзникам для уничтожения их СЯС и экономического потенциала. В этом случае до объектов поражения дойдут почти все боевые блоки, и США прекратят свое существование. Удар 800-900 ББ (остальные уйдут по объектам военной инфраструктуры) по зонам наиболее плотного заселения вызовет огромные жертвы – до 30-40 миллионов человек непосредственно после удара и примерно вдвое больше в течение полугода-года. При этом США, располагая развитой системой ПРН, вполне смогут нанести ответно-встречный ядерный удар большей частью своего арсенала. Однако такое развитие событий следует признать скорее невероятным. Во-первых, своевременно, объективно и достоверно вскрыть подготовку именно к ядерному нападению со стороны США будет весьма сложно, если вообще возможно. Всегда будут оставаться сомнение и желание разрешить кризис переговорами, в крайнем случае, обойтись неядерными силами. Во-вторых, угроза ответно-встречного или даже ответного ядерного удара (у США основной ядерный потенциал размещен на ПЛАРБ, пока неуязвимых для нашего флота, поэтому ответный удар будет лишь на 40-45 процентов слабее превентивного) нанесет России чудовищный ущерб, особенно в людях. В-третьих, чтобы решиться на такую акцию, пусть и объективно необходимую, лидеру и его команде надо иметь соответствующую психологическую готовность. В-четвертых, и это главное, наша элита связана с Западом духовно и материально – там капиталы, недвижимость, иные активы, детки, родня. Бить по ним ядерным оружием? Наконец нельзя забывать, что «пятая колонна» Запада до сих пор чрезвычайно влиятельна в нашем политическом руководстве. Так что будут пытаться максимально оттягивать принятие рокового решения даже при очевидной необходимости.

Второй вариант: упреждающий ядерный удар осуществляется при уничтожении противником наших ССС (стратегических сил сдерживания) обычным оружием. Предполагается, что российское руководство приняло решение о том, что с момента поражения хотя бы нескольких элементов наших ССС, в частности – одного РПКСН или ПУ МБР, аэродрома стратегической авиации, Россия наносит противнику массированный ядерный удара всеми СЯС. Это также достаточно благоприятный вариант для нашей страны. Противником будет нейтрализована лишь малая часть нашего ядерного потенциала – не более 10-12 процентов. Последствия такого удара для США будут столь же катастрофичны, как и в первом варианте. Однако остается угроза неизбежного ответного или ответно-встречного удара. Никуда не исчезает и «элитный» фактор. Сценарий можно признать возможным, но маловероятным.

Третий вариант: нанесение ответно-встречного ядерного удара. В нем может быть использовано, по различным оценкам, от 40-50 до 70-75 процентов российского ядерного потенциала. Последствия для США также будут катастрофичными. Целей достигнут от 700-900 до 1300-1400 боеголовок, из которых основная часть поразит экономические объекты и административно-политические центры – бить по пустым ПУ МБР и отработавшим КП бессмысленно.

Для США и России обмен ударами в этом случае будет катастрофичным. Наши потери в течение полугода-года составят до 100 миллионов человек, американские – почти втрое больше. Фактически Соединенные Штаты останутся без населения. Однако «элитный» фактор, прямой саботаж отдельных влиятельных фигур из «пятой колонны» делает этот вариант лишь весьма вероятным в случае ядерного нападения на Россию.

Четвертый вариант: нанесение ответного ядерного удара. В этом раскладе до целей на территории США смогут дойти, по разным оценкам и при различных условиях, от 16-18 до 25-30 процентов исходного числа российских боевых блоков. Уцелеют и пустят свои БР четверть ПГРК и 2-4 РПКСН. Часть ББ поразит объекты военной инфраструктуры США, однако в основном удар придется по объектам экономики и административно-политическим центрам – всего от 200-250 до 350-400 боевых блоков. Будет уничтожена значительная, но не вся, часть американской экономики, погибнут 20-25 миллионов человек, в том числе 8-9 миллионов – сразу после удара. Россия такой ущерб смогла бы выдержать и сохраниться как государство. США – вряд ли, слишком развращено население, атомизировано общество и каждый человек, населенный пункт, округ, штат будут стремиться выжить любой ценой, в том числе и за счет соседа или изоляции от более невезучих сограждан. Истеблишмент окончательно и безвозвратно потеряет управление страной.

Этот вариант по совокупности факторов надо признать наиболее вероятным в ядерной войне с США. При этом «элитный» фактор уже не сработает – помешает проснувшийся инстинкт самосохранения, и военное командование даст команду нанести удар. По крайней мере, скажет свое слово «Периметр». Надо подчеркнуть, что для США, несмотря на то, что их потери будут значительно меньше наших, этот вариант также окажется фатальным.

Подробнее: http://vpk-news.ru/articles/36647

Также имеет ядерное оружие).

На первом этапе рассматривалась возможность лишь всеобщей ядерной войны , для которой характерно неограниченное, массированное и сконцентрированное по времени применение всех видов ядерного оружия как по военным, так и по гражданским целям, в сочетании с другими средствами. Преимущество в такого рода конфликте должна была иметь сторона, которая первая нанесёт массированный ядерный удар по территории противника с целью уничтожения его ядерных сил.

Однако такая атака могла не принести желаемого эффекта, что создавало большую вероятность нанесения ответного удара по крупным городам и промышленным центрам. Кроме того, выделение огромного количества энергии в результате взрывов, а также выбросы сажи и пепла из-за пожаров (так называемая «ядерная зима » или «ядерная ночь»), и радиоактивное заражение имели бы катастрофические последствия для жизни на всей Земле . Прямо или косвенно в такую войну - «третью мировую» - оказались бы вовлечены все или большинство стран мира. Существовала вероятность того, что развязывание такой войны привело бы к гибели человеческой цивилизации, глобальной экологической катастрофе .

Даже ограниченный ядерный конфликт, однако, несёт в себе опасность радиоактивного заражения обширных территорий и перерастания во всеобщий конфликт с участием нескольких государств, обладающих ядерным оружием. По аналогии с теорией ядерной зимы можно сказать, что ограниченная ядерная война приведет в случае её возникновения к эффекту «ядерной осени » - долговременным негативным экологическим последствиям в рамках определённого региона.

От Хиросимы до Семипалатинска

В течение нескольких лет после Второй мировой войны США создавали стратегические силы, основанные на использовании бомбардировщиков B-36 Peacemaker , способных наносить удары по любому потенциальному противнику с авиабаз на американской территории. Возможность ядерного удара по территории самих США рассматривалась как чисто гипотетическая, поскольку никакая другая страна мира не обладала в то время ядерным оружием. Главное опасение американских стратегов заключалось в возможности попадания ядерного оружия в руки «сумасшедшего генерала», который мог бы решиться на нанесение удара по СССР без надлежащего приказа (этот сюжет использовался во многих фильмах и шпионских романах). Чтобы успокоить страхи общественности, ядерное оружие США было передано под контроль самостоятельного ведомства - Комиссии по атомной энергии США . Предполагалось, что в случае войны бомбардировщики Стратегического авиационного командования США будут переведены на базы Комиссии по атомной энергии, где на них будут погружены авиабомбы. Весь процесс должен был занять несколько дней.

В течение нескольких лет среди многих представителей военных кругов США царила эйфория и уверенность в непобедимости США. Существовало общее мнение, что угроза нанесения Соединёнными Штатами ядерного удара должна остановить любого потенциального агрессора. Одновременно обсуждалась возможность помещения арсенала Комиссии по атомной энергии США под международный контроль или ограничения его размеров.

В последующие годы распространение ядерного оружия по планете продолжилось. В свою бомбу испытала Великобритания , в - Франция . Западноевропейские ядерные арсеналы, однако, всегда были несущественными по сравнению с запасами ядерного оружия у сверхдержав, и именно ядерное оружие США и СССР представляло наибольшую проблему для мира в течение всей второй половины XX века.

В конце 1940-х и в самом начале 1950-х гг. в США обсуждались планы нанесения атомных ударов по СССР. Предполагалось в течение нескольких месяцев сбросить около 300 атомных бомб по советским объектам. Но в то время у США не было технических средств для подобной операции. Во-первых, атомные авиабомбы мощностью в 18-20 килотонн технически не могли уничтожить советский военный потенциал. Во-вторых, американский атомный арсенал был слишком малочисленен: по разным оценкам между 1947 и 1950 гг. он составлял всего от 12 до 100 боезарядов. В таких условиях бронетанковые силы СССР могли быстро занять территорию Западной Европы, Малой Азии и Ближнего Востока, что сделало бы невозможными дальнейшие «атомные налеты» на советскую территорию. После создания советского атомного оружия в 1949-1951 гг. в Вашингтоне опасались, что в случае войны СССР быстро захватит территорию Аляски и создаст базы для «атомных налетов» на американские города.

Массированное возмездие

Хотя СССР теперь тоже располагал ядерным потенциалом, США опережали как по количеству зарядов, так и по числу бомбардировщиков. При любом конфликте США легко смогли бы нанести бомбовый удар по СССР, тогда как СССР смог бы ответить на этот удар с трудом.

Переход к широкомасштабному использованию реактивных истребителей-перехватчиков несколько изменил эту ситуацию в пользу СССР, снизив потенциальную эффективность американской бомбардировочной авиации. В 1949 году Кертис Лемэй , новый командующий Стратегическим авиационным командованием США , подписал программу полного перехода бомбардировочной авиации на реактивную тягу. В начале 1950-х на вооружение стали поступать бомбардировщики B-47 и B-52 .

В ответ на численное увеличение советской бомбардировочной авиации в 1950-е годы США создали вокруг крупных городов довольно крепкую эшелонированную систему ПВО , предусматривающую использование самолётов-перехватчиков, зенитной артиллерии и ракет «земля-воздух». Но во главе угла всё же стояло строительство огромной армады ядерных бомбардировщиков, которым было предназначено сокрушить оборонительные рубежи СССР - поскольку считалось невозможным обеспечить эффективную и надёжную защиту столь обширной территории.

Такой подход прочно укоренился в стратегических планах США - считалось, что причин для особого беспокойства нет, пока стратегические силы США своей мощью превосходят общий потенциал советских Вооружённых сил. Более того - по мнению американских стратегов, советская экономика, разрушенная в годы войны, вряд ли была способна на создание адекватного контрсилового потенциала.

Однако СССР быстро создал собственную стратегическую авиацию и испытал в 1957 году межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 , способную достигать территории США. С 1959 года в Советском Союзе началось серийное производство МБР (в 1958 году свою первую МБР «Атлас » испытали и США). С середины 1950-х годов в США начинают осознавать, что в случае ядерной войны СССР сумеет нанести ответный равноценный удар по американским городам. Поэтому с конца 1950-х годов военные эксперты признают, что победоносная тотальная ядерная война с СССР становится невозможной.

Гибкое реагирование

В 1960-е годы и США, и СССР связывали доктрины ограниченной ядерной войны с развитием систем противоракетной обороны (ПРО). Больших успехов достиг в этой сфере Советский Союз: в 1962-1967 годах была создана система противоракетной обороны Москвы ПРО А-35 , в 1971-1989 годах разрабатывалась система ПРО А-135 , до сих пор находящаяся на вооружении. США в 1963-1969 годах разрабатывали системы ПРО Sentinel и Safeguard для защиты ракетной базы Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), которые так и не были введены в строй. Постепенно обе стороны стали осознавать дестабилизирующую роль противоракетной обороны. В 1972 году президент Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев заключили Договор по противоракетной обороне, а в 1974 году - дополнительное соглашение. Согласно этим документам, стороны могли иметь только 100-150 стационарных противоракет наземного базирования вокруг одного заранее оговоренного района.

В отличие от США, которые не исключали применение ядерного оружия первыми в ответ на советскую агрессию без применения ядерного оружия, СССР заявлял, что отказывается от использования ядерного оружия первым. Об этом впервые заявил в 1977 г. Леонид Брежнев , а формально это обязательство СССР было закреплено в 1982 г.

Фактически же СССР постоянно совершенствовал контрсиловой потенциал своих ядерных сил, создавая в том числе мобильные МБР железнодорожного базирования и на автотягачах.

В начале 1970-х гг. советский генеральный штаб исходил из предположения, что в случае войны в Европе фаза военного конфликта между НАТО и Варшавским блоком с применением обычных средств поражения продлится лишь 5-6 дней и силы НАТО обязательно применят ядерное оружие для того, чтобы не пропустить советские войска к западу от Рейна . Но к 1979 г. советский генеральный штаб уже предполагал, что обычная фаза стратегической операции распространится и на советское продвижение во Францию . А к 1980-81 г. советский генеральный штаб уже был убеждён, что война в Европе, если она произойдет, будет вообще неядерной

Генерал-полковник, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, А. А. Данилевич говорил в интервью :

Первоначально предполагалось, что война с самого начала и до конца будет вестись с использованием ядерного оружия. С начала 70-х годов стала допускаться возможность её кратковременного ведения обычными средствами с последующим неизбежным переходом к применению ядерных. При этом, в отличие, от американцев, ограниченное применение ядерных средств исключалось: считалось, что в ответ на любое использование ядерного оружия одиночными зарядами, будет использован весь ядерный потенциал СССР. Так что США в тактическом оружии превосходили СССР. В начале же 80-х годов была признана возможность ведения операций не только ограниченного масштаба, но и стратегических, а затем и всей войны с использованием только обычных видов оружия. К этому выводу привела логика движения к катастрофе, которая ожидала бы обе стороны при неограниченном применении ядерного оружия.

Считалось, что в случае начала войны превосходство стран Варшавского договора в обычных вооружённых силах позволит предпринять форсированное наступление на территории ФРГ , Бельгии , Нидерландов и Люксембурга , в ходе которого ядерное оружие не будет применяться - наподобие того, как это было с химическим оружием в период Второй мировой войны . (Теоретически такое наступление облегчалось тем, что в г. Франция вышла из военной организации НАТО). В такой войне могло применяться и небольшое количество тактических ядерных боезарядов. В художественной форме такой конфликт описан в романе Тома Клэнси «Красный шторм » (1986).

C другой стороны, бывший преподаватель Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР генерал-майор В. В. Ларионов говорил в интервью :

Ядерное оружие - это оружие бедных. И мы вынуждены были перейти на обычные, не ядерные виды вооружения, хотя нам этого не хотелось, их производство требовало дополнительных затрат. Мы очень неохотно отказывались от наших концепций массированного ядерного удара. Именно из-за нашей бедности. Конечно, это не говорилось, открыто, но при расчетах это учитывалось.

Реалистическое устрашение

Основная статья: Реалистическое устрашение

Реалистическое устрашение

- это стратегическая военная концепция США и НАТО , принятая в начале 1970-х годов в развитие стратегии «гибкого реагирования » в условиях сложившегося паритета сил в ядерных вооружениях с СССР . Основывается на качественном превосходстве в силах, партнерстве (увеличении числа союзников) и переговорах.

Предусматривает военное сдерживание противника путём угрозы применения ядерного и других высокоэффективных видов оружия, в том числе разведывательно-ударных систем, постепенное наращивание масштабов и интенсивности военных действий, ведение различных видов войн и конфликтов в зависимости от конкретно складывающейся обстановки .

«Подлётное время»

В середине 1970-х гг. сначала в США, а затем в СССР были созданы системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения ракет, что позволило значительно (по некоторым оценкам - до 30 метров) повысить их точность. Это возродило представления о возможности победы в «ограниченной ядерной войне» на базе выигрыша в подлетном времени. Одновременно для межконтинентальных баллистических ракет были разработаны разделяющиеся головные части индивидуального наведения, что повышало опасность контрсилового удара по ядерным силам противника.

Стратегическая оборонная инициатива

Дискуссии вокруг СОИ в контексте полемики по «евроракетам» способствовали росту страха перед началом ядерной войны. Опасность начала ограниченного ядерного конфликта резко снизилась после того, как в СССР началась перестройка .

Контрраспространение

Хотя первая военно-силовая ударная акция для недопущения появления ядерного оружия была предпринята Израилем против ядерного потенциала Ирака ещё в 1981 году, новой концепцией для недопущения ядерных войн и конфликтов стала американская концепция контрраспространения, появившаяся после окончания «холодной войны». Впервые её озвучил в декабре г. министр обороны США Лесс Эспин. Согласно этой теории, Договор о нераспространении ядерного оружия находится в кризисе и остановить распространение оружия массового уничтожения с помощью дипломатии невозможно. В критических случаях США должны нанести разоружающие удары по ядерным объектам «опасных режимов», в том числе не исключая ограниченного использования ядерных средств. В ноябре г. в Америке была принята президентская директива № 60, в которой перед вооружёнными силами США ставилась задача быть готовыми нанести удары по объектам производства и хранения ядерного, химического и биологического оружия. В г. стратегия контрраспространения стала частью «Стратегии национальной безопасности» США. В настоящее время стратегия контрраспространения включает в себя 5 вариантов действия:

- «выкуп» ядерной программы у потенциально опасного государства;

- установление контроля над ядерными объектами «проблемных» (с точки зрения США) стран;

- частичное признание ядерного статуса нарушителя в обмен на соблюдение им некоторых соглашений;

- силовые угрозы;

- воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны-поставщики уранового сырья.

В любом случае США оставляют за собой право использовать силу, что чревато началом военного конфликта. В рамках стратегии контрраспространения в Америке обсуждается возможность уничтожения ядерных объектов таких стран, как Иран и КНДР . В критических случаях рассматривается возможность взять под контроль ядерный арсенал Пакистана . Обсуждаются планы создания новых видов ядерного оружия - чистого термоядерного оружия или противобункерных боезарядов (малое ядерное оружие, выбрасывающее небольшие радиоактивные осадки). Предполагается, что оно будет использоваться для поражения объектов производства и хранения оружия массового уничтожения.

Первый раз США собирались нанести ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам КНДР в 1994 году («первая ядерная тревога» на Корейском полуострове). В начале г. появились сообщения, что США и Израиль готовы нанести подобные удары по Ирану с целью уничтожить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. В

ВОЙНА ЯДЕРНАЯ

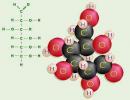

Хотя ядерное оружие использовалось в военных действиях всего дважды (в 1945), все последующие десятилетия международная дипломатия и военная стратегия государств находились под сильным влиянием разрабатывавшихся планов ведения возможной ядерной войны. Бомбы, опустошившие Хиросиму и Нагасаки, сейчас затерялись бы в огромных ядерных арсеналах сверхдержав как ничтожные мелочи. Теперь даже оружие индивидуального использования гораздо разрушительней по своему действию. Тринитротолуоловый эквивалент бомбы, сброшенной на Хиросиму, составлял 13 килотонн; взрывная мощь крупнейших ядерных ракет, появившихся в начале 1990-х годов, например советской стратегической ракеты SS-18 (класса "земля-земля"), достигает 20 Мт (млн. т) ТНТ, т.е. в 1540 раз больше. Чтобы понять, каким может оказаться характер ядерной войны в современных условиях, необходимо привлечь опытные и расчетные данные. При этом следует представлять возможных противников и те спорные проблемы, которые могут вызвать их столкновение. Надо знать, каким оружием они располагают и каким образом могут его использовать. Учитывая поражающие воздействия многочисленных ядерных взрывов и зная возможности и уязвимость общества и самой Земли, можно оценить масштабы пагубных последствий применения ядерного оружия. См. также ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.

Первая ядерная война.

В 8 ч 15 мин утра 6 августа 1945 Хиросиму внезапно накрыло ослепительное голубовато-белесое сияние. Первая атомная бомба была доставлена к цели бомбардировщиком Б-29 с базы ВВС США на острове Тиниан (Марианские острова) и взорвана на высоте 580 м. В эпицентре взрыва температура достигла миллионов градусов, а давление - ок. 109 Па. Три дня спустя другой бомбардировщик Б-29 прошел мимо своей основной цели - Кокура (ныне Китакюсю), так как она была покрыта густыми облаками, и направился к запасной - Нагасаки. Бомба взорвалась в 11 ч утра местного времени на высоте 500 м с приблизительно той же эффективностью, что и первая. Тактика нанесения бомбового удара единственным самолетом (сопровождаемым лишь самолетом наблюдения за погодными условиями) при одновременных рутинных массированных налетах была рассчитана на то, чтобы не привлекать внимания японской противовоздушной обороны.

Когда Б-29 появился над Хиросимой, большинство ее жителей не бросились в укрытия вопреки нескольким нерешительным объявлениям по местному радио. Перед этим был объявлен отбой воздушной тревоги, и многие люди находились на улицах и в легких строениях. В итоге убитых оказалось втрое больше, чем предполагалось. К концу 1945 от этого взрыва погибло уже 140 000 человек, столько же было раненых. Площадь разрушений составила 11,4 кв. км, где пострадало 90% домов, треть из которых была полностью уничтожена. В Нагасаки оказалось меньше разрушений (пострадало 36% домов) и людских потерь (вдвое меньше, чем в Хиросиме). Причиной тому были вытянутая территория города и то, что его отдаленные районы прикрывали холмы.

В первой половине 1945 Япония подвергалась интенсивным бомбардировкам с воздуха. Количество ее жертв достигло миллиона (включая 100 тыс. убитых при налете на Токио 9 марта 1945). Отличие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки от обычных бомбежек состояло в том, что один самолет произвел такие разрушения, для каких потребовался бы налет 200 самолетов с обычными бомбами; эти разрушения носили мгновенный характер; соотношение погибших к раненым оказалось намного выше; атомный взрыв сопровождался мощной радиацией, которая во многих случаях привела к раку, лейкемии и губительным патологиям у беременных женщин. Число непосредственно пострадавших достигло 90% от количества погибших, но длительные последействия радиации оказались еще более губительными.

Последствия ядерной войны.

Хотя бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не планировались как эксперименты, изучение их последствий позволило многое узнать об особенностях ядерной войны. К 1963, когда был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, США и СССР произвели 500 взрывов. В течение следующих двух десятилетий было осуществлено более 1000 подземных взрывов.

Физические эффекты ядерного взрыва.

Энергия ядерного взрыва распространяется в виде ударной волны, проникающей радиации, теплового и электромагнитного излучения. После взрыва на землю выпадают радиоактивные осадки. У разных типов оружия различны энергия взрыва и виды радиоактивных осадков. Кроме того, поражающая мощь зависит от высоты взрыва, погодных условий, скорости ветра и характера цели (табл. 1). Несмотря на различия, всем ядерным взрывам присущи некоторые общие свойства. Ударная волна вызывает наибольшие механические разрушения. Она проявляется в резких перепадах давления воздуха, которое разрушает объекты (в частности, здания), и в мощных ветровых потоках, которые уносят и валят людей и объекты. На ударную волну расходуется ок. 50% энергии взрыва, ок. 35% - на тепловое излучение в форме, исходящее от вспышки, которая опережает ударную волну на несколько секунд; оно ослепляет при взгляде на него с расстояния многих километров, вызывает сильные ожоги на расстоянии до 11 км, воспламеняет горючие материалы на обширном пространстве. Во время взрыва испускается интенсивное ионизирующее излучение. Обычно оно измеряется в бэрах - биологических эквивалентах рентгена. Доза в 100 бэр вызывает острую форму лучевой болезни, а в 1000 бэр приводит к летальному исходу. В диапазоне доз между указанными значениями вероятность смерти облученного зависит от его возраста и состояния здоровья. Дозы даже существенно ниже 100 бэр могут приводить к долговременным недугам и предрасположенности к раковым заболеваниям.

При взрыве мощного ядерного заряда количество погибших от ударной волны и теплового излучения будет несравненно больше числа погибших от проникающей радиации. При взрыве малой ядерной бомбы (такой, какая разрушила Хиросиму) большая доля летальных исходов обусловливается проникающей радиацией. Оружие с повышенным излучением, или нейтронная бомба, может убить почти все живое исключительно радиацией. При взрыве на земной поверхности выпадает больше радиоактивных осадков, т.к. при этом в воздух взметаются массы пыли. Поражающий эффект зависит и от того, идет ли дождь и куда дует ветер. При взрыве бомбы в 1 Мт радиоактивные осадки могут покрыть площадь до 2600 кв. км. Различные радиоактивные частицы распадаются с разными скоростями; до сих пор на земную поверхность возвращаются частицы, заброшенные в стратосферу при атмосферных испытаниях ядерного оружия в 1950-1960-х годах. Одни - слабо пораженные - зоны могут стать относительно безопасными в считанные недели, другим на это требуются годы. Электромагнитный импульс (ЭМИ) возникает в результате вторичных реакций - при поглощении гамма-излучения ядерного взрыва воздухом или почвой. По своей природе он подобен радиоволнам, но напряженность электрического поля в нем намного выше; проявляется ЭМИ как единичный всплеск продолжительностью в доли секунды. Наиболее мощные ЭМИ возникают при взрывах на большой высоте (выше 30 км) и распространяются на десятки тысяч километров. Они не угрожают непосредственно жизни людей, но способны парализовать системы электроснабжения и связи. Последствия ядерных взрывов для людей. Если различные физические эффекты, возникающие при ядерных взрывах, можно рассчитать достаточно точно, то предсказать последствия их воздействий сложнее. Исследования привели к заключению, что не поддающиеся предварительной оценке следствия ядерной войны столь же значительны, как и те, которые могут быть рассчитаны заранее. Возможности защиты от воздействия ядерного взрыва весьма ограниченны. Невозможно спасти тех, кто окажется в эпицентре взрыва. Всех людей спрятать под землю нельзя; это осуществимо только для сохранения правительства и руководства вооруженных сил. Кроме упоминаемых в руководствах по гражданской обороне способах спасения от жара, света и ударной волны, имеются практичные способы эффективной защиты только от радиоактивных осадков. Можно эвакуировать большое количество людей из зон повышенного риска, но при этом возникнут тяжелые осложнения в системах транспорта и снабжения. В случае критического развития событий эвакуация примет, скорее всего, неорганизованный характер и вызовет панику. Как уже упоминалось, на распределение радиоактивных осадков будут влиять погодные условия. Разрушение плотин может привести к наводнениям. Повреждения атомных электростанций вызовут дополнительное повышение уровня радиации. В городах обрушатся высотные здания и образуются груды обломков с погребенными под ними людьми. В сельской местности радиация поразит посевы, что приведет к массовому голоду. В случае ядерного удара зимой уцелевшие при взрыве люди останутся без укрытий и погибнут от холода. Возможности общества хоть как-то справиться с последствиями взрыва будут очень сильно зависеть от того, в какой степени пострадают государственные системы управления, здравоохранения, связи, правоохранительные и противопожарные службы. Начнутся пожары и эпидемии, мародерство и голодные бунты. Дополнительным фактором отчаяния станет ожидание дальнейших военных действий. Повышенные дозы радиации приводят к росту раковых заболеваний, выкидышей, патологий у новорожденных. На животных было экспериментально установлено, что радиация поражает молекулы ДНК. В результате такого поражения возникают генетические мутации и хромосомные аберрации; правда, большинство таких мутаций не переходит к потомкам, поскольку приводят к летальным исходам. Первым пагубным воздействием долговременного характера явится разрушение озонового слоя. Озоновый слой стратосферы экранирует земную поверхность от большей части ультрафиолетового излучения Солнца. Это излучение губительно для многих форм жизни, поэтому считается, что образование озонового слоя ок. 600 миллионов лет назад стало тем условием, благодаря которому появились многоклеточные организмы и вообще жизнь на Земле. Согласно докладу национальной академии наук США, в мировой ядерной войне может быть взорвано до 10 000 Мт ядерных зарядов, что приведет к разрушению озонового слоя на 70% над Северным полушарием и на 40% - над Южным. Эти разрушения озонового слоя повлекут за собой губительные последствия для всего живого: люди получат обширные ожоги и даже раковые заболевания кожи; некоторые растения и мелкие организмы погибнут мгновенно; многие люди и животные ослепнут и потеряют способность ориентироваться. В результате крупномасштабной ядерной войны произойдет климатическая катастрофа. При ядерных взрывах загорятся города и леса, одлака из радиоактивной пыли окутают Землю непроницаемым покрывалом, что неминуемо приведет к резкому падению температуры у земной поверхности. После ядерных взрывов суммарной силой 10 000 Мт в центральных районах континентов Северного полушария температура снизится до минус 31° С. Температура вод мирового океана останется выше 0° С, но из-за большой разности температур возникнут жестокие штормы. Затем, спустя несколько месяцев, к Земле прорвется солнечный свет, но, по-видимому, богатый ультрафиолетом из-за разрушения озонового слоя. К этому времени уже произойдут гибель посевов, лесов, животных и голодный мор людей. Трудно ожидать, что где-либо на Земле уцелеет хоть какое-то человеческое сообщество.

Гонка ядерных вооружений.

Невозможность добиться превосходства на стратегическом уровне, т.е. с помощью межконтинентальных бомбардировщиков и ракет, привела к форсированной разработке ядерными державами тактического ядерного оружия. Было создано три типа такого оружия: малого радиуса действия - в виде артиллерийских снарядов, ракет, тяжелых и глубинных бомб и даже мин - для применения наряду с традиционным оружием; среднего радиуса действия, которое по мощи сравнимо со стратегическим и доставляется тоже бомбардировщиками или ракетами, но, в отличие от стратегического, размещается ближе к целям; оружие промежуточного класса, которое можно доставлять в основном ракетами и бомбардировщиками. В итоге Европа по обе стороны линии раздела западного и восточного блоков оказалась начиненной всевозможными видами оружия и стала заложницей противостояния США и СССР. В середине 1960-х годов в США возобладала доктрина, состоящая в том, что стабильность международного положения будет достигнута, когда обе стороны обеспечат себя средствами второго удара. Эту ситуацию министр обороны США Р.Макнамара определил как взаимное гарантированное уничтожение. При этом считалось, что США должны обладать возможностями уничтожить от 20 до 30% населения Советского Союза и от 50 до 75% его промышленных мощностей. Для успеха первого удара необходимо поражать наземные центры управления и вооруженные силы противника, а также располагать системой обороны, способной обеспечить перехват тех видов оружия врага, которые избежали этого удара. Чтобы силы второго удара были неуязвимы при первом ударе, они должны находиться в укрепленных стартовых шахтах или непрерывно перемещаться. Наиболее эффективным средством базирования мобильных баллистических ракет оказались подводные лодки. Гораздо более проблематичным оказалось создание надежной системы защиты от баллистических ракет. Выяснилось, что решить в течение считанных минут сложнейшие задачи - обнаружить атакующую ракету, вычислить ее траекторию и перехватить - немыслимо трудно. Появление разделяющихся боеголовок индивидуального наведения чрезвычайно усложнило задачи обороны и привело к заключению о практической бесполезности ПРО. В мае 1972 обе сверхдержавы, осознав очевидную тщетность усилий в создании надежной системы защиты от баллистических ракет, в результате переговоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) подписали договор по ПРО. Однако в марте 1983 президент США Р.Рейган дал ход крупномасштабной программе разработок противоракетных систем космического базирования с применением направленных пучков энергии. См. также ВОЙНЫ ЗВЕЗДНЫЕ . Тем временем наступательные системы быстро развивались. Кроме баллистических ракет, появились еще и крылатые ракеты, способные летать по низкой, небаллистической траектории, следуя, например, рельефу местности. На них можно устанавливать обычные или ядерные боеголовки, их можно запускать с воздуха, из воды и с земли. Наиболее существенным достижением стала высокая точность попадания зарядов в цель. Появилась возможность уничтожать малые бронированные цели даже с очень больших расстояний.

Ядерные арсеналы мира.

В 1970 у США было 1054 МБР, 656 БРПЛ и 512 бомбардировщиков дальнего действия, т. е. всего 2222 единицы средств доставки стратегического оружия (табл. 2). Через четверть века у них осталось 1000 МБР, 640 БРПЛ и 307 дальних бомбардировщиков - всего 1947 единиц. За этим незначительным уменьшением численности средств доставки скрывается огромная работа по их модернизации: старые МБР "Титан" и некоторые "Минитмен-2" заменены на "Минитмен-3" и "МХ", все БРПЛ типа "Поларис" и многие типа "Посейдон" заменены ракетами "Трайдент", некоторые бомбардировщики Б-52 заменены бомбардировщиками Б-1. Асимметричный, но примерно равный ядерный потенциал был у Советского Союза. (Большую часть этого потенциала унаследовала Россия.)

Три менее мощные ядерные державы - Великобритания, Франция и Китай - продолжают совершенствовать свои ядерные арсеналы. В середине 1990-х годов Великобритания приступила к замене своих подводных лодок с БРПЛ "Поларис" лодками, вооруженными ракетами "Трайдент". Французские ядерные силы состоят из подводных лодок с БРПЛ типа М-4, баллистических ракет среднего радиуса действия и эскадрилий бомбардировщиков "Мираж-2000" и "Мираж-IV". Наращивает свои ядерные силы КНР. Кроме того, ЮАР призналась, что в течение 1970-1980-х годов создала шесть ядерных бомб, но - согласно ее заявлению - демонтировала их после 1989. Аналитики считают, что Израиль имеет порядка 100 боеголовок, а также различные ракеты и самолеты для их доставки. Индия и Пакистан в 1998 испытали ядерные устройства. К середине 1990-х годов некоторые другие страны довели свои ядерные установки гражданского назначения до такого уровня, на котором можно переключать их на выпуск расщепляющихся материалов для оружия. Это - Аргентина, Бразилия, КНДР и Южная Корея.

Сценарии ядерной войны.

В варианте, который больше всего обсуждался стратегами НАТО, рассматривалось стремительное массированное наступление вооруженных сил Организации Варшавского договора в Центральной Европе. Поскольку силы НАТО никогда не имели достаточных сил для отпора с помощью традиционных видов оружия, страны НАТО вскоре вынуждены были бы либо капитулировать, либо использовать ядерное оружие. После принятия решения о применении ядерного оружия события могли бы развиваться по-разному. В доктрине НАТО было принято, что первое использование ядерного оружия будет заключаться в нанесении ударов ограниченной мощи, чтобы продемонстрировать, главным образом, готовность к решительным действиям для защиты интересов НАТО. Другой вариант действий НАТО состоял в нанесении крупномасштабного ядерного удара с целью обеспечить подавляющий военный перевес. Однако логика гонки вооружений привела обе стороны к заключению, что победителей в такой войне не будет, а разразится глобальная катастрофа. Соперничающие сверхдержавы не могли исключить ее возникновения и по случайной причине. Опасения, что она начнется случайно, охватывали всех, когда появлялись сообщения то о сбоях компьютеров в командных центрах, то о злоупотреблении наркотиками на подводных лодках, то о ложных тревогах систем оповещения, принимавших, например, стаю летящих гусей за атакующие ракеты. Мировые державы, несомненно, были осведомлены о военных потенциалах друг друга слишком хорошо, чтобы намеренно развязать ядерную войну; отлаженные процедуры спутниковой разведки (см. ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) сводили до приемлемо низкого уровня риск оказаться вовлеченными в войну. Однако в нестабильных странах риск несанкционированного применения ядерного оружия высок. Кроме того, не исключено, что какой-либо из локальных конфликтов может вызвать мировую ядерную войну.

Противодействия ядерным вооружениям.

Поиски эффективных форм международного контроля над ядерными вооружениями начались сразу после окончания Второй мировой войны. В 1946 США предложили ООН план мероприятий, препятствующих использованию ядерной энергии в военных целях (план Баруха), но он был расценен Советским Союзом как попытка США закрепить свою монополию на ядерное оружие. Первый существенный международный договор не касался разоружения; он был направлен на замедление процесса наращивания запасов ядерного оружия посредством постепенного запрещения его испытаний. В 1963 наиболее мощные державы договорились запретить испытания в атмосфере, которые осуждались из-за вызываемых ими радиоактивных осадков. Это привело к развертыванию подземных испытаний. Примерно в то же время возобладало мнение, что если политика взаимного устрашения делает войну между великими державами немыслимой, а разоружения достичь не удается, то надо обеспечить контроль за такими вооружениями. Главной целью этого контроля стало бы обеспечение международной стабильности с помощью мер, препятствующих дальнейшему развитию средств первого ядерного удара. Однако и этот подход оказался малопродуктивным. Конгресс США разработал иной подход - "эквивалентной замены", без энтузиазма принятый правительством. Суть этого подхода заключалась в том, что разрешалось обновление вооружений, но при установке каждой новой боеголовки ликвидировалось эквивалентное количество старых. Путем такой замены уменьшалось общее число боеголовок и ограничивалось количество боеголовок индивидуального наведения. Разочарование из-за неудач переговоров, проводившихся на протяжении десятилетий, тревога по поводу создания новых видов оружия и общее ухудшение отношений между Востоком и Западом привели к требованиям перейти к радикальным мерам. Некоторые западно- и восточноевропейские критики гонки ядерных вооружений призывали к созданию зон, свободных от ядерного оружия. Продолжались призывы к одностороннему ядерному разоружению в надежде, что с него начнется период добрых намерений, который разорвет порочный круг гонки вооружений. Опыт переговоров по разоружению и контролю за вооружениями показал, что прогресс в этой области, скорее всего, отражает потепление в международных отношениях, но не порождает улучшений в самом контроле. Поэтому, чтобы уберечься от ядерной войны, важнее объединить разделенный мир путем развития международной торговли и сотрудничества, чем следить за развитием чисто военных разработок. По-видимому, человечество уже миновало тот момент, когда военные процессы - будь то перевооружение или разоружение - могли существенно повлиять на соотношение сил. Опасность мировой ядерной войны стала отдаляться. Это выяснилось после краха коммунистического тоталитаризма, роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР. Двухполюсный мир со временем станет многополюсным, а процессы демократизации, основанные на принципах равноправия и сотрудничества, возможно, приведут к ликвидации ядерного оружия и угрозы ядерной войны как таковой.

ЛИТЕРАТУРА

Ядерный век и война. М., 1964 Вооруженные силы капиталистических государств. М., 1971 Ядерный взрыв в космосе, на земле и под землей. М., 1974 Арбатов А.Г. и др. Космическое оружие: дилемма безопасности. М., 1986

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Ядерная война - гипотетический военный конфликт между государствами или военно-политическими блоками, обладающими ядерным и термоядерным оружием. В такой войне главным средством поражения является ядерное оружие.

Во второй половине XX века считалась одним из возможных вариантов развития холодной войны.

Доктрины ядерной войны

Доктрина ядерной войны была принята в США сразу после Второй мировой войны, впоследствии найдя отражение во всех официальных стратегических концепциях США и НАТО. Военная доктрина СССР также предусматривала решающую роль ракетно-ядерного оружия в войне.

На первом этапе рассматривалась возможность лишь всеобщей ядерной войны , для которой характерно неограниченное, массированное и сконцентрированное по времени применение всех видов ядерного оружия как по военным, так и по гражданским целям, в сочетании с другими средствами. Преимущество в такого рода конфликте должна была иметь сторона, которая первая нанесёт массированный ядерный удар по территории противника с целью уничтожения его ядерных сил.

Однако такая атака могла не принести желаемого эффекта, что создавало большую вероятность нанесения ответного удара по крупным городам и промышленным центрам. Кроме того, выделение огромного количества энергии в результате взрывов, а также выбросы сажи и пепла из-за пожаров (так называемая «ядерная зима» или «ядерная ночь»), и радиоактивное заражение имели бы катастрофические последствия для жизни на всей Земле. Прямо или косвенно в такую войну - «третью мировую» - оказались бы вовлечены все или большинство стран мира. Существовала вероятность того, что развязывание такой войны привело бы к гибели человеческой цивилизации, глобальной экологической катастрофе.

Во второй половине 1950-х в США была выдвинута концепция ограниченной ядерной войны . Позднее, в 1970-х, такой конфликт стал рассматриваться как вооружённая борьба с применением различных видов оружия, включая тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие, использование которого ограничивается по масштабам, районам применения и видам ядерных средств. Ядерное оружие в этом случае применяется для поражения важнейших военных и военно-экономических объектов противника.

Теоретики ограниченной ядерной войны исходят из того, что в случае возникновения подобного конфликта список целей можно ограничить пусковыми установками и аэродромами противника, а также его военно-промышленной и транспортной инфраструктурой (нефтяные предприятия, системы связи, железнодорожные узлы и т. п.). Другие объекты (города, угольные производства, электростанции) должны оставаться «в заложниках» для того, чтобы обеспечить подписание выгодного атакующей стороне мира. Поэтому ключевым элементом концепции ограниченной ядерной войны выступают разработанные в США в начале 1960-х годов понятия «эскалационный контроль» и «эскалационное доминирование». Первое предполагает, что один из противников сумеет навязать противоположной стороне сценарий, при котором конфликт ограничится использованием тактического ядерного оружия. Второе - что один из противников будет сохранять превосходство над оппонентом на всех стадиях ограниченного ядерного конфликта. Согласно теоретикам ограниченной ядерной войны, необходимым условием эскалационного доминирования служит превосходство в стратегическом ядерном оружии, прежде всего - в средствах нанесения контрсилового удара. Однако реализация «эскалационного контроля» и «эскалационного доминирования» упирается в неразрешимую до настоящего времени проблему: как сохранить конфликт на стадии применения тактического ядерного оружия, если противоположная сторона решается пойти на применение стратегического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения.

Даже ограниченный ядерный конфликт, однако, несёт в себе опасность радиоактивного заражения обширных территорий и перерастания во всеобщий конфликт с участием нескольких государств, обладающих ядерным оружием. По аналогии с теорией ядерной зимы можно сказать, что ограниченная ядерная война приведет в случае её возникновения к эффекту «ядерной осени» - долговременным негативным экологическим последствиям в рамках определённого региона.

От Хиросимы до Семипалатинска

США - единственное государство, которое на практике применило ядерное оружие в ходе боевых действий, сбросив в 1945 две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

В течение нескольких лет после Второй мировой войны США создавали стратегические силы, основанные на использовании бомбардировщиков B-36 Peacemaker, способных наносить удары по любому потенциальному противнику с авиабаз на американской территории. Возможность ядерного удара по территории самих США рассматривалась как чисто гипотетическая - поскольку ни у кого больше не было «бомбы». Главное, чего опасались тогдашние американские стратеги, - попадания ядерного оружия в руки сумасшедшего генерала, которому могло прийти в голову нанести удар по СССР без надлежащего приказа (этот сюжет использовался во многих фильмах и шпионских романах). Чтобы успокоить страхи общественности, ядерное оружие США было передано под контроль самостоятельного ведомства - Комиссии по атомной энергии США. Предполагалось, что в случае войны бомбардировщики Стратегического авиационного командования США будут переведены на базы Комиссии по атомной энергии, где на них будут погружены авиабомбы. Весь процесс должен был занять несколько дней.

В течение нескольких лет среди многих представителей военных кругов США царила эйфория и уверенность в непобедимости США. Существовало общее мнение, что угроза нанесения Соединёнными Штатами ядерного удара должна остановить любого потенциального агрессора. Одновременно обсуждалась возможность помещения арсенала Комиссии по атомной энергии США под международный контроль или ограничения его размеров.

Тем временем усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием.

29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. Американские учёные из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем СССР обязательно создаст свой собственный ядерный потенциал - тем не менее, этот ядерный взрыв оказал ошеломляющее воздействие на военно-стратегическое планирование в США - главным образом, поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придётся лишиться своей монополии так скоро. В то время ещё не было известно об успехах советской разведки, сумевшей проникнуть в Лос-Аламос.

В последующие годы распространение ядерного оружия по планете продолжилось. В 1952 свою бомбу испытала Великобритания, в 1960 - Франция. Западноевропейские ядерные арсеналы, однако, всегда были несущественными по сравнению с запасами ядерного оружия у сверхдержав, и именно ядерное оружие США и СССР представляло наибольшую проблему для мира в течение всей второй половины XX века.

В конце 1940-х и в самом начале 1950-х гг. в США обсуждались планы нанесения атомных ударов по СССР. Предполагалось в течение нескольких месяцев сбросить около 300 атомных бомб по советским объектам. Но в то время у США не было технических средств для подобной операции. Во-первых, атомные авиабомбы мощностью в 18-20 килотонн технически не могли уничтожить советский военный потенциал. Во-вторых, американский атомный арсенал был слишком малочисленен: по разным оценкам между 1947 и 1950 гг. он составлял всего от 12 до 100 боезарядов. В таких условиях бронетанковые силы СССР могли быстро занять территорию Западной Европы, Малой Азии и Ближнего Востока, что сделало бы невозможными дальнейшие «атомные налеты» на советскую территорию. После создания советского атомного оружия в 1949-1951 гг. в Вашингтоне опасались, что в случае войны СССР быстро захватит территорию Аляски и создаст базы для «атомных налетов» на американские города.

Массированное возмездие

Хотя СССР теперь тоже располагал ядерным потенциалом, США были далеко впереди как по количеству зарядов, так и по числу бомбардировщиков. При любом конфликте США легко смогли бы нанести бомбовый удар по СССР, тогда как СССР смог бы ответить на этот удар с трудом.

Переход к широкомасштабному использованию реактивных истребителей-перехватчиков несколько изменил эту ситуацию в пользу СССР, снизив потенциальную эффективность американской бомбардировочной авиации. В 1949 году Кертис Лемэй (en:Curtis LeMay), новый командующий Стратегическим авиационным командованием США, подписал программу полного перехода бомбардировочной авиации на реактивную тягу. В начале 1950-х на вооружение стали поступать бомбардировщики B-47 и B-52.

В ответ на численное увеличение советской бомбардировочной авиации в 1950-е годы США создали вокруг крупных городов довольно крепкую эшелонированную систему ПВО, предусматривающую использование самолётов-перехватчиков, зенитной артиллерии и ракет «земля-воздух». Но во главе угла всё же стояло строительство огромной армады ядерных бомбардировщиков, которым было предназначено сокрушить оборонительные рубежи СССР - поскольку считалось невозможным обеспечить эффективную и надёжную защиту столь обширной территории.

Такой подход прочно укоренился в стратегических планах США - считалось, что причин для особого беспокойства нет, пока стратегические силы США своей мощью превосходят общий потенциал советских Вооружённых сил. Более того - по мнению американских стратегов, советская экономика, разрушенная в годы войны, вряд ли была способна на создание адекватного контрсилового потенциала.

Однако СССР быстро создал собственную стратегическую авиацию и испытал в 1957 году межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, способную достигать территории США. С 1959 года в Советском Союзе началось серийное производство МБР (в 1958 году свою первую МБР «Атлас» испытали и США). С середины 1950-х годов в США начинают осознавать, что в случае ядерной войны СССР сумеет нанести ответный контрценностный удар по американским городам. Поэтому с конца 1950-х годов военные эксперты признают, что победоносная тотальная ядерная война с СССР становится невозможной.

Гибкое реагирование

В 1958 г. американский политолог Герман Кан выдвинул концепцию ограниченной ядерной войны, которая быстро приобрела популярность у политико-военных элит США. Предполагалось, что для решения определённых задач Вашингтон может пойти на применение небольшого числа тактических ядерных боезарядов. Наиболее вероятным сценарием считалось их использование для отражения советского наступления в Западной Европе. (В декабре 1957 года Совет НАТО одобрил размещение американского тактического ядерного оружия в Европе, прежде всего - на территории Британии, Италии, Турции и ФРГ). Администрация Эйзенхауэра рассматривала возможность использования тактического ядерного оружия в локальных кризисах вокруг Кореи (1953), Индокитая (1954) и островов Куэмой и Мацу в Южно-Китайском море (1955 и 1958).

В начале 1960-х годов администрация Кеннеди выдвинула концепцию «гибкого реагирования» - допустимость использования ядерного оружия не только в тотальном, но и в ограниченном военном конфликте. Считалось, что руководство США должно само решать в какой мере и в каком масштабе оно может использовать ядерное оружие. В Соединенных Штатах появляются и развиваются концепции «эскалационного контроля» и «эскалационного доминирования» как сценарии ведения регионального ядерного конфликта с СССР. Вместе с тем предполагалось, что ядерное оружие отнюдь не является универсальным средством защиты при возникновении открытого конфликта стран НАТО и ОВД или их союзников. С этого времени политико-военные доктрины США стали рассматривать тактическое ядерное оружие не как средство ведения военных действий, а как стратегическое ядерное оружие, средство «сдерживания / устрашения» («deterrence») СССР.

Одновременно администрация Кеннеди рассматривала вопрос о возможности нанесения упреждающего контрсилового удара по ещё немногочисленным советским межконтинентальным баллистическим ракетам. С этой целью в начале 1960-х годов США начинают создавать разделяющиеся головные части индивидуального наведения (РГЧ ИН) и создавать мощный флот атомных подводных лодок. В начале 1970-х годов большинство американских носителей ядерного оружия морского и наземного базирования были оснащены РГЧ ИН, что позволило США достичь временного превосходства над СССР в количестве ядерных боезарядов.

Однако быстрый рост ракетного потенциала СССР во второй половине 1960-х годов сделал доктрину контрсилового удара нереалистичной. В 1970-е годы Советский Союз сумел создать собственные РГЧ ИН и оснастить ими боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. СССР построил систему предупреждения о ракетном нападении - сеть радиолокационных станций и спутникового наблюдения за ракетными пусками США и их союзников. За основу своей стратегии СССР взял доктрину ответно-встречного удара - массированный запуск носителей ядерного оружия после получения и подтверждения сигнала о начале ракетного нападения.

В 1960-е годы и США, и СССР связывали доктрины ограниченной ядерной войны с развитием систем противоракетной обороны (ПРО). Больших успехов достиг в этой сфере Советский Союз: в 1961 г. учебная советская противоракета впервые в истории осуществила перехват цели, а в 1970 годы была создана система противоракетной обороны вокруг Москвы. Попытки США создать аналогичную систему вокруг ракетной базы Гранд-Форкс (штат Северная Дакота) окончились неудачей. Но постепенно обе стороны стали осознавать дестабилизирующую роль противоракетной обороны. В 1972 году президент Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев заключили Договор по противоракетной обороне, а в 1974 году - дополнительное соглашение. Согласно этим документам, стороны могли иметь только 100-150 стационарных противоракет наземного базирования вокруг одного заранее оговоренного района.

С начала 1970-х США делают ставку на сдерживание СССР посредством реалистической концепции ограниченной ядерной войны, под которой в те годы понималась оборона Западной Европы с помощью тактического ядерного оружия от возможного вторжения войск Варшавского договора. Толчком к развитию подобных теорий стало введение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Американские аналитики полагали, что превосходство США в средствах доставки с РГЧ ИН позволит в случае военного конфликта «сдержать» СССР от применения стратегического ядерного оружия, в то время как страны НАТО смогут с помощью тактического ядерного оружия отразить наступление войск Варшавского договора.

В конце 1960-х годов роль ядерного оружия стала пересматриваться и в рамках советской военной доктрины. В начале 1960-х советские маршалы (например, Василий Данилович Соколовский) полагали, что в будущей войне термоядерное оружие будет использоваться также, как и обычные вооружения. Быстрый рост ракетных потенциалов США и СССР убедил советское руководство в нереалистичности этой доктрины. Поэтому в СССР начинает проводиться различие между понятиями «ядерная война» и «война с применением ядерного оружия». Формально советское руководство отвергало концепцию «ограниченной ядерной войны». Фактически СССР постоянно совершенствовал контрсиловой потенциал своих ядерных сил, создавая в том числе мобильные МБР железнодорожного базирования и на автотягачах.

Однако до середины 1970-х годов наиболее вероятным сценарием военного конфликта (согласно реконструкции российских и американских исследователей) в СССР считался крупный неядерный конфликт в Центральной Европе. Считалось, что в случае начала войны превосходство стран Варшавского договора в обычных вооружённых силах позволит предпринять форсированное наступление на территории ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, в ходе которого ядерное оружие не будет применяться - наподобие того, как это было с химическим оружием в период Второй мировой войны. (Теоретически такое наступление облегчалось тем, что в 1966 г. Франция вышла из военной организации НАТО). В такой войне могло применяться и небольшое количество тактических ядерных боезарядов. В художественной форме такой конфликт описан в романе Тома Клэнси «Красный шторм» (1986).

«Подлетное время»

В середине 1970-х гг. сначала в США, а затем в СССР были созданы системы лазерного, инфракрасного и телевизионного наведения ракет на цели. Это позволило достичь большой точности их попадания в цели (по разным оценкам - до 30 метров). Это возродило представления о возможности победы в «ограниченной ядерной войне» на базе выигрыша в подлетном времени. Одновременно для межконтинентальных баллистических ракет были разработаны разделяющиеся головные части индивидуального наведения, что повышало опасность контрсилового удара по ядерным силам противника.

17 августа 1973 г. министр обороны США Джеймс Шлессинджер выдвинул доктрину «ослепляющего» или «обезглавливающего» удара: поражение командных пунктов и узлов связи противника с помощью ракет средней и меньшей дальности, крылатых ракет, обладающих лазерными, телевизионными и инфракрасными системами наведения на цели. Такой подход предполагал выигрыш в «подлётном времени» - поражение командных пунктов до того момента, как противник успеет принять решение об ответно-встречном ударе. Упор в средствах сдерживания смещался со стратегической триады на средства средней и меньшей дальности. В 1974 г. этот подход был закреплен в ключевых документах по ядерной стратегии США. На этой основе США и другие страны НАТО начали модификацию средств передового базирования (Forward Base Systems) - американское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Западной Европы или у её побережья. Одновременно США начали создание нового поколения крылатых ракет способных максимально точно поражать заданные цели.

Эти шаги вызвали опасения в СССР, поскольку средства передового базирования США, а также «независимые» ядерные потенциалы Британии и Франции могли поражать цели в европейской части Советского Союза. В 1976 г. министром обороны СССР стал Дмитрий Устинов, который склонялся к жесткому ответу на действия США. Устинов выступал не столько за наращивание сухопутной группировки обычных вооружённых сил, сколько за совершенствование технического парка Советской Армии. Советский Союз начал модификацию средств доставки ядерного оружия средней и меньшей дальности на европейском театре военных действий.

Под предлогом модификации устаревших комплексов РСД-4 и РСД-5 (SS-4 и SS-5) СССР приступил к развертыванию на западных границах ракет средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20). В декабре 1976 г. ракетные системы были развернуты, а в феврале 1977 г. - поставлены на боевое дежурство в европейской части СССР. Всего было развернуто около 300 ракет подобного класса, каждая из которых была оснащена тремя боевыми разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Это позволяло СССР в считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Западной Европе - центры управления, командные пункты и, особенно, порты, что в случае войны делало невозможным высадку американских войск в Западной Европе. Одновременно СССР модифицировал размещенные в Центральной Европе силы общего назначения - в частности, модифицировал тяжёлый бомбардировщик Ту-22М до стратегического уровня.

Действия СССР вызвали негативную реакцию стран НАТО. 12 декабря 1979 г. было принято двойное решение НАТО - развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности на территории стран Западной Европы и одновременно начало переговоров с СССР по проблеме евроракет. Однако переговоры зашли в тупик. В 1983 США разместили на территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2» в 5-7 минутах подлета до целей на европейской территории СССР и крылатые ракеты воздушного базирования. Параллельно в 1981 г. США началось производство нейтронного оружия - артиллерийских снарядов и боеголовок ракеты меньшей дальности «Ланс». Аналитики предполагали, что это оружие может быть использовано для отражения наступления войск Варшавского договора в Центральной Европе.

В ответ в ноябре 1983 года СССР вышел из проходивших в Женеве переговоров по евроракетам. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов заявил, что СССР предпримет ряд контрмер: разместит оперативно-тактические ракеты-носители ядерного оружия на территории ГДР и Чехословакии и выдвинет советские атомные подводные лодки ближе к побережью США. В 1983-1986 гг. советские ядерные силы и система предупреждения о ракетном нападении находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Согласно имеющимся данным, в 1981 г. советские разведслужбы КГБ и ГРУ начали операцию ракетно-ядерное нападение (операция РЯН) - наблюдение за возможной подготовкой стран НАТО к началу ограниченной ядерной войны в Европе. Тревоги советского руководства вызвали учения НАТО Able Archer 83 - в СССР опасались, что под их прикрытием НАТО готовится к запуску «евроракет» по целям в странах Варшавского договора. Аналогично в 1983-1986 гг. военные аналитики стран НАТО опасались, что СССР нанесет упреждающий «разоружающий» удар по местам базирования «евроракет». Опасность конфликта сохранялась до 1987 года, когда СССР и США договорились уничтожить ракеты средней и малой дальности (Вашингтонский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности).

Стратегическая оборонная инициатива

В 1983 г. администрация Рейгана начала программу стратегической оборонной инициативы СОИ - полномасштабной космической ПРО. Предполагалось, что система космических перехватчиков и лазерных станций сможет перехватить ослабленный удар советских МБР. В СССР началась разработка асимметричных контрмер, особую роль среди которых играло увеличение количества РГЧ ИН. Однако в 1985 г. комиссия под руководством американского генерала Спенсера Абрахамсона пришла к выводу о неэффективности СОИ. (Одной из причин была названа невозможность энергетического обеспечения большого количества постоянно пилотируемых космических объектов). В 1986 г. США фактически свернули работы над СОИ.

Дискуссии вокруг СОИ в контексте полемики по «евроракетам» способствовали росту страха перед началом ядерной войны. Опасность начала ограниченного ядерного конфликта резко снизилась после того, как в СССР началась Перестройка.

Контрраспространение

После окончания «холодной войны» новой концепцией ограниченной ядерной войны стала американская концепция контрраспространения. Впервые её озвучил в декабре 1993 г. министр обороны США Лесс Эспин. Согласно этой теории, Договор о нераспространении ядерного оружия находится в кризисе и остановить распространение оружия массового уничтожения с помощью дипломатии невозможно. В критических случаях США должны нанести разоружающие удары по ядерным объектам «опасных режимов». В ноябре 1997 г. в Америке была принята президентская директива № 60, в которой перед вооружёнными силами США ставилась задача быть готовыми нанести удары по объектам производства и хранения ядерного, химического и биологического оружия. В 2002 г. стратегия контрраспространения стала частью «Стратегии национальной безопасности» США. В настоящее время стратегия контрраспространения включает в себя 5 вариантов действия:

- «выкуп» ядерной программы у потенциально опасного государства;

- установление контроля над ядерными объектами «проблемных» (с точки зрения США) стран;

- частичное признание ядерного статуса нарушителя в обмен на соблюдение им некоторых соглашений;

- силовые угрозы;

- воздействие на крупнейшие уранодобывающие компании и страны-поставщики уранового сырья.

В любом случае США оставляют за собой право использовать силу, что чревато началом военного конфликта. В рамках стратегии контрраспространения в Америке обсуждается возможность уничтожения ядерных объектов таких стран, как Иран и КНДР. В критических случаях рассматривается возможность взять под контроль ядерный арсенал Пакистана. Обсуждаются планы создания новых видов ядерного оружия - чистого термоядерного оружия или противобункерных боезарядов (малое ядерное оружие, выбрасывающее небольшие радиоактивные осадки). Предполагается, что оно будет использоваться для поражения объектов производства и хранения оружия массового уничтожения.

Первый раз США собирались нанести ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам КНДР в 1994 году («первая ядерная тревога» на Корейском полуострове). В начале 1995 г. появились сообщения, что США и Израиль готовы нанести подобные удары по Ирану с целью уничтожить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. Зимой-весной 2003 г. США вновь говорили о возможности уничтожить ядерные объекты КНДР («вторая ядерная тревога» на Корейском полуострове). В 2006 и 2007 гг. в Америке обсуждался план операции «Укус» - ударов по ядерным объектам Ирана. В 2001 и 2004 гг. американцы вели переговоры с Пакистаном об установлении своего контроля над его ядерными объектами.

С экологической точки зрения поражение ядерных объектов будет мало отличаться от эффекта ограниченной ядерной войны из-за повышенного выброса в атмосферу радиоактивных веществ. Скорее всего, оно приведет к эффекту ядерной осени.

Войны стала абсолютно реальной. Ученые подробно исследовали возможные последствия более мощных взрывов: как будет распространяться радиация, какими будут биологические поражения, климатические эффекты.

Ядерная война - как это происходит